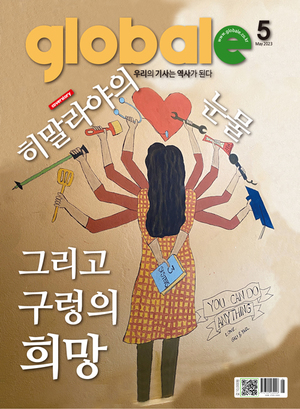

"남편이 때린다", "남편이 술 먹고 돈을 안 준다", "애들 학교 보내야 하는데 공책 살 돈도 없다", "집에 먹을 게 없다"며 찾아온 여성들을 먹이고 재워주는 일이 쉽지 않았지만 교육을 마치고 일을 시작하면 삶이 바뀔 것이라는 믿음이 있었다.

가정폭력을 당했거나 이혼이나 사별로 혼자가 됐거나 첩으로 사는 여성을 우선 채용한다. 다리를 못 쓰거나 청각장애가 있는 사람도 검수실에 근무한다.

위즈도는 그들을 동등한 직업인으로 대우한다. 네팔통신원이 큰 자루를 두 개나 들쳐멘 직원에게 힘들지 않느냐고 물었는데 "두 자루를 가져다주면 한 자루가 우리 건데 왜 힘드냐?"고 반문했다.

위즈도에선 염색이나 디자인 교육하는 직원을 해외로 보낸다. 네덜란드, 독일, 페루 등지에 가서 공부하고 돌아와 교육생을 가르친다. 전통방식으로 작업하더라도 재봉기술이나 디자인은 유행을 따라가야 살아남을 수 있다.

네팔에는 미혼모를 위한 단체가 거의 없다. 정부 지원 없이 세금까지 내며 운영한다. 위즈도는 여성단체라고 훼방을 놓거나 무시하면 대항하기도 한다. 강해져야 직원들을 지킬 수 있다. 위즈도의 존재가 여성들에겐 힘이 된다.

위즈도는 NGO, 수익사업체, 신용협동조합을 운영한다. NGO는 기술교육을 하고 사업체에서 수익을 내 NGO를 운영한다.

위즈도의 직원이 조합원인 신협은 매달 농촌에선 500루피, 도시에선 1,000루피를 회비로 받아 이자를 주고 대출도 해준다. 한국의 새마을금고와 비슷하다.

위즈도는 금기도 깼다. 염색은 전통적으로 남자의 영역이었다. 여자들은 불도 내고 재료도 버리는 시행착오 끝에 전통방식으로 염색하는 데 성공했다. 구릉족과 머걸족이 옷을 만들어 입던 방식으로 한 가닥 한 가닥 손으로 천을 짠다.

람 깔리는 "아시아에선 한국사람들이 위즈도와 우븐 제품을 많이 사준다"며 "'아름다운가게'도 잘 알고 있다"고 말했다. 네팔 여자들은 집안일과 육아뿐 아니라 가축도 챙겨야 한다. 아이들을 학교에 보내고 베틀 앞에 앉는다. 천을 짜야 아이들을 계속 학교에 보낼 수 있다.

'우븐'은 '여성'이라는 뜻 외에도 '처음에 자른 천'을 의미하기도 한다. 카드까는 전자재봉틀을 썼는데 람 깔리도 10년쯤 아들이 하는 것을 보고 2019년부터 쓰기 시작했다. 우븐은 주문을 컴퓨터로 처리하고 위즈도는 옛날 방식대로 종이전표를 쓴다. 〈계속〉