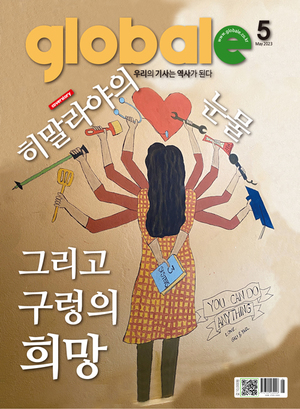

예전엔 5,000만 원만 내면 네팔에 한 사람이 이민 올 수 있었다. 지금은 3배가 넘는다. 영주권이 나오는 것도 아니다. 네팔 남자와 결혼한 외국 여자에게는 몇 년이 지나면 국적을 주지만 외국 남자가 네팔 여자와 결혼하는 경우에는 영주권도 나오지 않는다.

아이를 낳은 후에도 해마다 혼인증명서를 갱신해야 하는데 아내가 가족란에 사인하지 않으면 집도 뺏기고 쫓겨난다. 한국은 개발시대에 여성의 노동력을 적극 활용했다. 네팔은 여성의 노동력을 이용하려는 노력조차 하지 않는다. 오 대장은 "한국에서 자란 나도 힘들었는데 네팔 여자들은 얼마나 어려울까" 생각했다.

자립 교육하지 않고 당장 먹고살 원조만 하면 실패

네팔은 NGO로 등록되지 않으면 활동이 불가능한데 NGO비자 발급이 쉽지 않다. 예전에는 여성을 돕기 위한 사업을 많이 했는데 지금은 네팔사람을 대표로 하는 로컬 NGO를 만들어야 활동이 가능하다.

네팔을 도우려는 사람들 사이에서는 "1억 원을 들고 들어가면 10년을 편하게 지낼 수 있지만, 지원하면 1년도 못 버틴다"는 얘기가 있다. 원조 받는 것을 당연하게 생각한다.

오 대장은 "자립할 수 있게 교육하는 것이 아니라 당장 먹고살 원조만 하기 때문"이라고 지적했다. 어른을 교육하는 것은 불가능에 가깝다. 아이들은 다르다. 교육받은 아이들이 자라면 사회 인식이 바뀔 수 있다. 아이들과 함께 교육에서 배제된 여성들을 위한 지원사업이 필요하다.

방과후학교, 재봉학교 열어 소외된 여성들 지원

오 대장은 지원의 중심을 교육에 두었다.

"가르칠 수 없으면 배움의 길이라도 열어주어야 한다. 기술이나 경제 교육으로 자립하도록 해야 한다."

'엄홍길휴먼재단'도 네팔에 학교를 16개나 지었는데 학교 수만 늘려가는 것이 아니라 교육 품질도 높여가고 있다.

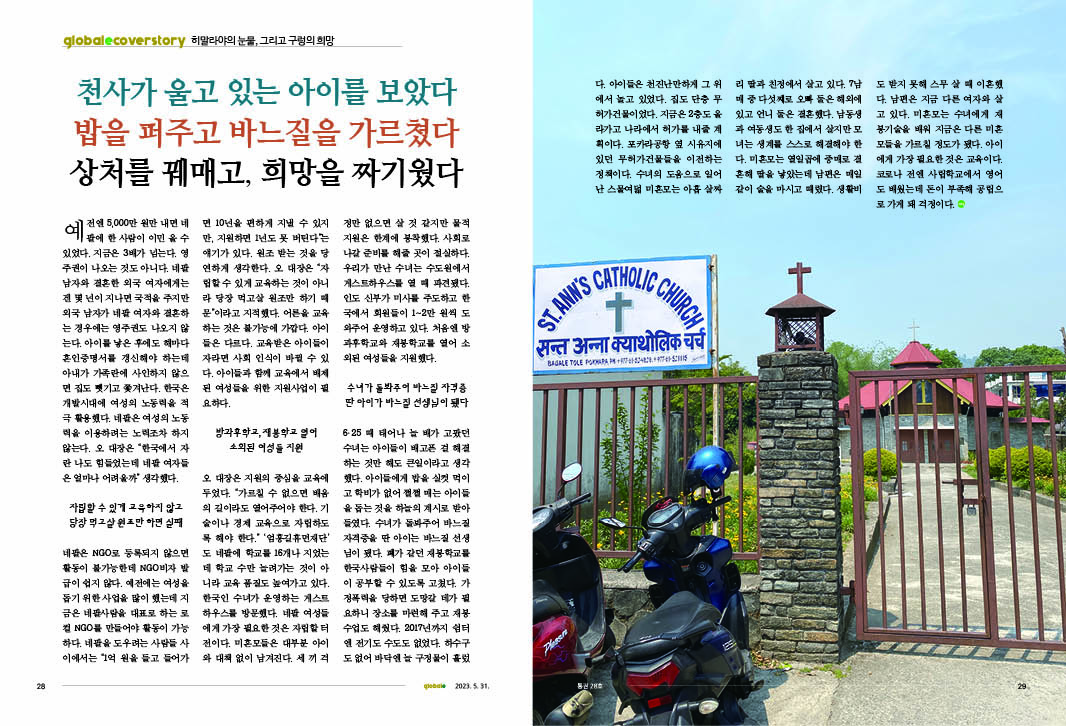

한국인 수녀가 운영하는 게스트하우스를 방문했다. 네팔 여성들에게 가장 필요한 것은 자립할 터전이다. 미혼모들은 대부분 아이와 대책 없이 남겨진다. 세 끼 걱정만 없으면 살 것 같지만 물적 지원은 한계에 봉착했다.

사회로 나갈 준비를 해줄 곳이 절실하다. 우리가 만난 수녀는 수도원에서 게스트하우스를 열 때 파견됐다. 인도 신부가 미사를 주도하고 한국에서 회원들이 1~2만 원씩 도와주어 운영하고 있다. 처음엔 방과후학교와 재봉학교를 열어 소외된 여성들을 지원했다. 〈계속〉