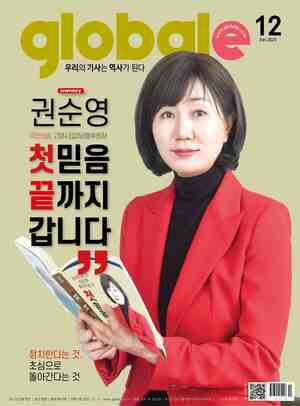

권순영 위원장은 희생과 헌신을 최고의 가치로 생각하며 살아왔다. 보여주기식 쇼나 말뿐인 가식적인 희생과 헌신이 아니라 행동으로 실천하는 진정성 있는 봉사로 주민들에게 다가가고 싶다. 권 위원장에게 정치란 첫 믿음, 끝까지—다.

권순영은 여자인데도 군대에서 축구한 얘기가 가장 재밌다. 운동 좋아하는, '군대 갔다 온 여자'라서 그렇다. 여성 정치인으로는 드물게 장교 출신이다. '여군사관' 출신으로 육군 중위로 예편했다. 활달한 성격인데다 운동을 좋아해 어떤 종목이든 남자들과 겨루어도 지지 않았다.

지프 몰고 싶어 군대 간 여자

권순영이 여군장교가 된 것은 엉뚱하게도 지프를 몰아보고 싶어서였다. 남자들 못지않게 자동차에 대한 로망이 있었는데, 승용차보다는 지프가 그렇게 타고 싶었다. 지프를 살 돈도 없고, 산다 해도 색안경 끼고 보는 주변 시선에 마음대로 몰 수 없다면 군대로 가자고 생각했다. 임관하고 부대에 가서 안 사실이지만, 장교쯤 돼야 지프를 타는 건 맞는데 장교가 지프를 모는 건 아니었다. 여군이라고 그런 건 아니었지만 아쉽게도 지프 운전대를 잡아본 적이 없다.

군대만큼 평등한 사회도 없다

'유리천장(glass ceiling)'은 여성의 고위직 승진을 막는 조직 내 보이지 않는 장벽을 말한다. 지프를 몰아보고 싶은 것과 같은 맥락에서 권순영이 여군장교가 된 또 하나의 중요한 동기도 '양성동등'이었다. 1980년대 후반만 해도 여성 지원자는 어지간하면 뽑지 않았고 합격해도 진급이 늦고 진급할 기회도 훨씬 적었다. 진급한다 해도 머지않아 '유리천장'이 가로막고 있었다.

군대는 달라 보였다. "사회는 능력, 군대는 계급"이라지만 역설적으로 '군대만큼 평등한 사회도 없다'는 생각이 들었다. 불의를 보고 참지 못하는 정의감과 애국심도 없지 않았다. 운동과 체력에 자신이 있었던 만큼 훈련을 통해 자신을 단련하고 강한 여군을 만드는 데 기여하겠다는 의지와 자신감도 컸다. "부러질 때 부러지더라도 강해지고 싶다" 권순영이 여군장교에 지원했을 때만 해도 2명을 선발하는데 부산에서 150여 명이 지원했다.

숙명의 막타워훈련 '골든아워'를 놓치다

1차 서류심사에서 100명 정도가 합격했는데, 이후 신체검사, 체력검증, 신원조회, 논술고사 등을 거쳐 마지막 면접까지 통과해야 했다. 최종 면접을 보던 날 강당에서 여러 면접관이 돌아가며 질문을 던졌다. "왜 여군에 지원했나?" 너무 평범해서 오히려 예상하지 못한 질문이었다. 단순하지만 근본적이며 그래서 '무서운' 질문이었다. "강해지고 싶어서입니다." 면접관은 "너무 강하면 부러지기 쉬울 텐데"라고 말했지만 권순영은 더 큰 목소리로 답변했다. "부러질 때 부러지더라도 강해지고 싶습니다!"

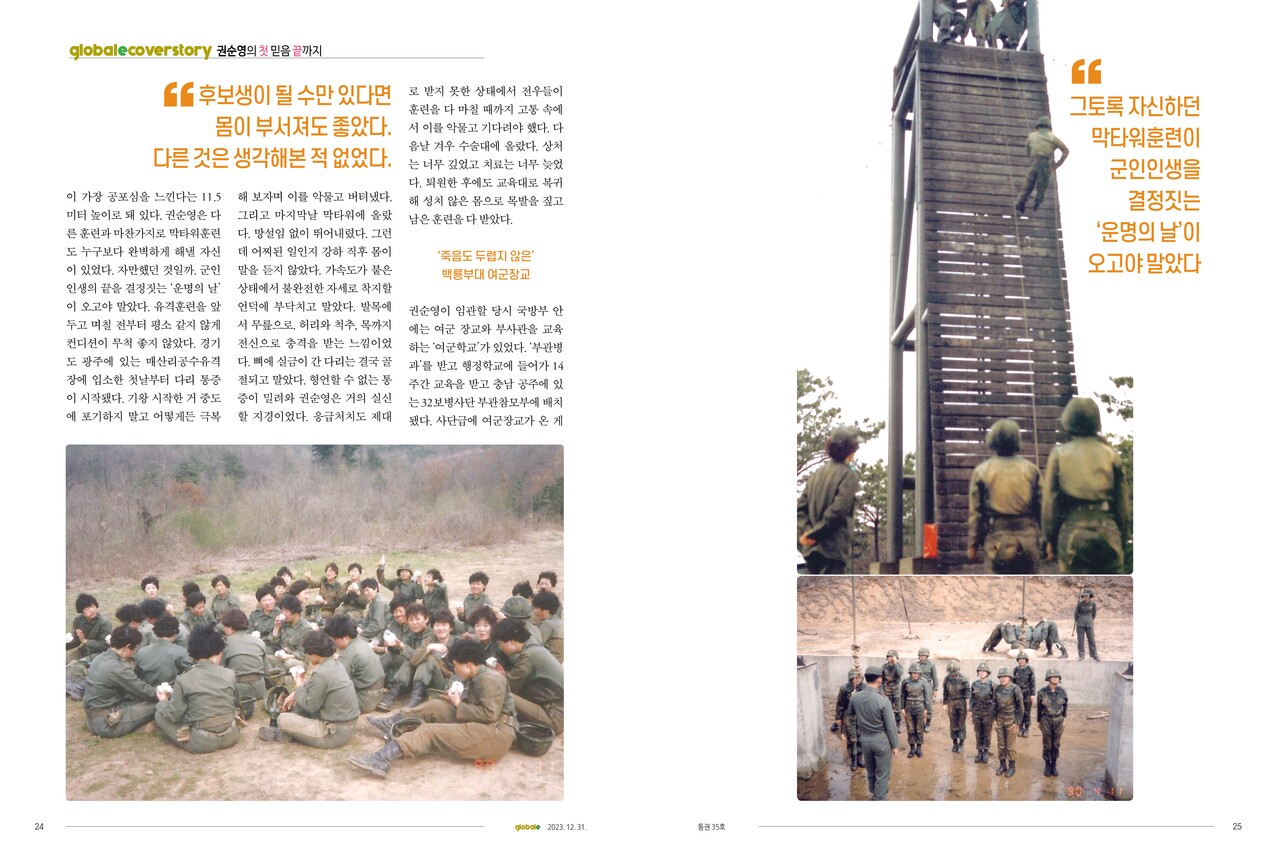

75대 1의 경쟁률을 뚫었다. 대한민국 여군장교의 길이 열린 것이다. 유격훈련 중 가장 힘든 게 항공기나 헬기 등에서 낙하산을 타고 지상으로 내려오는 공수훈련이다. 그중에서도 힘든 게 '막타워훈련'이다. 비행기에서 뛰어내릴 때의 자세와 방법을 훈련할 수 있다. 고소공포증을 극복하기 위해 '막타워(Mock Tower·모형탑)'는 인간이 가장 공포심을 느낀다는 11.5미터 높이로 돼 있다. 권순영은 다른 훈련과 마찬가지로 막타워훈련도 누구보다 완벽하게 해낼 자신이 있었다. 자만했던 것일까. 군인인생의 끝을 결정짓는 '운명의 날'이 오고야 말았다.

유격훈련을 앞두고 며칠 전부터 평소 같지 않게 컨디션이 무척 좋지 않았다. 경기도 광주에 있는 매산리공수유격장에 입소한 첫날부터 다리 통증이 시작됐다. 기왕 시작한 거 중도에 포기하지 말고 어떻게든 극복해 보자며 이를 악물고 버텨냈다. 그리고 마지막날 막타워에 올랐다. 망설임 없이 뛰어내렸다. 그런데 어찌된 일인지 강하 직후 몸이 말을 듣지 않았다. 가속도가 붙은 상태에서 불완전한 자세로 착지할 언덕에 부닥치고 말았다. 발목에서 무릎으로, 허리와 척추, 목까지 전신으로 충격을 받는 느낌이었다. 뼈에 실금이 간 다리는 결국 골절되고 말았다.

형언할 수 없는 통증이 밀려와 권순영은 거의 실신할 지경이었다. 응급처치도 제대로 받지 못한 상태에서 전우들이 훈련을 다 마칠 때까지 고통 속에서 이를 악물고 기다려야 했다. 다음날 겨우 수술대에 올랐다. 상처는 너무 깊었고 치료는 너무 늦었다. 퇴원한 후에도 교육대로 복귀해 성치 않은 몸으로 목발을 짚고 남은 훈련을 다 받았다.

'죽음도 두렵지 않은' 백룡부대 여군장교

권순영이 임관할 당시 국방부 안에는 여군 장교와 부사관을 교육하는 '여군학교'가 있었다. '부관병과'를 받고 행정학교에 들어가 14주간 교육을 받고 충남 공주에 있는 32보병사단 부관참모부에 배치됐다. 사단급에 여군장교가 온 게 처음이다 보니 사단장을 비롯해 참모장들도 각별한 신경을 썼다. 부대 입구에 "환영한다"는 플래카드(placard)도 걸어놓고 군악대가 나와 팡파르까지 울려줄 정도였다.

권순영은 백룡부대에서 문서통제장교, 행정장교로 근무했다. 지금은 기업의 업무시스템이 엄청나게 발전했지만, 1990년대 초만 해도 군이 기업체보다 훨씬 앞서 있어 기업이 군을 벤치마킹할 정도였다. 권순영이 배운 선진 시스템은 이후 사회에 나와서도 큰 도움이 됐다.

통한의 '의병전역' 명령

백룡부대 부관참모부에서 행정장교로 2년 넘게 근속하며 그 사이 중위로 진급도 했다. 그러던 어느 날, 몸에서 이상증세가 감지됐다. 언젠가부터 가끔씩 수술부위에 통증이 느껴지기 시작했다. 다시 병원을 찾았다. 정밀검사 결과는 '괴사'였다. 1992년 권순영은 다시 차가운 수술대 위에 올라가야 했다.

두 번째 수술은 성공적이었지만 퇴원을 앞두고 청천벽력 같은 명령을 받았다. '의병전역(依病轉役)'을 하라는 것이었다. 여군장교가 되겠다고 마음먹고 임관한 이후 이른바 '말뚝을 박고' 정년퇴임 전까지 군인으로 살기를 결심한 권순영이었다. 부관병과 여군 1호로 별을 달고 싶었다. 후회와 원망이 끝도 없이 밀려왔다. '그때 유격장에 가지 않았다면?' '막타워훈련만이라도 열외했다면?' '부상당했을 때 더 적극적으로 고통을 호소해 헬기를 타고서라도 수통으로 날아가 바로 수술을 받았더라면?'

권순영은 더 이상 희망이 없어 보였다. '나는 부러진 후에도 강해질 수 있을까?' 알 수 없었다. 당시에는 견딜 수 없는 상처였지만 30년이 지난 지금 돌이켜보면 그것은 삶의 다음 페이지로 넘어가는 중요한 계기였다. 짧은 군생활이었지만 투철한 국가관과 애국심으로 강인함과 인내와 끈기를 배우며 성장할 수 있는 시간이었고, 오늘날까지 사회복지활동가로, 정치인으로 혼신의 힘을 다해 매진할 수 있는 원동력이 됐다. <계속>