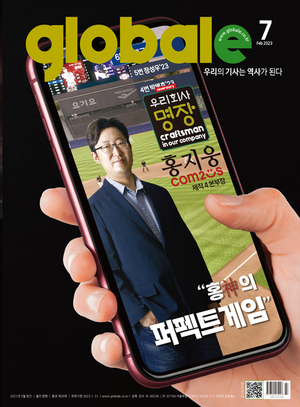

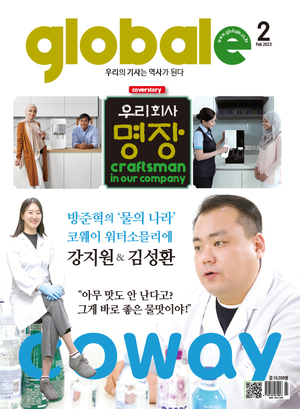

남북전쟁 직후 가난과 질병, 중노동을 달래기 위해 애틀란타의 약사 존 펨버튼은 코카잎 성분과 콜라나무 껍질액을 배합해 강장음료를 만들고 2년 만에 세상을 떠났다. 코카콜라와 워런 버핏은 알아도 펨버튼을 아는 사람은 없다. 스티브 잡스, 빌 게이츠, 일론 머스크가 스포트라이트를 받는 동안 또 어떤 펨버튼은 아이폰, 윈도, 전기차를 만들기 위해 '피·땀·눈물'을 흘렸다. 기술만 남고 기술자는 잊혀졌다. 어쩌면 알려고 하지도 않았다. 사농공상 시대에도 세종의 장영실은 '조선의 시간'을 만들고, 이순신의 나대용은 '조선의 바다'를 지켰다. 사람을 뛰어넘는 기술은 없다. 국가든 기업이든 지속가능하길 바란다면 장인들의 '한 땀'마다 합당한 명성을 부여해야 마땅하다. <글로벌e>가 숨은 명장 찾기에 나선 이유다.

[글로벌E 이장혁 기자] "현장에서 발생하는 민원은 대부분 물맛인 경우가 많습니다. 제품 불량이나 설치가 잘못 됐을 때도 물맛이 다르게 나오죠. 그때마다 연구원이 현장에 나가 물을 마셔보는데 물맛이 나쁘다, 좋다 설명할 수 없는 경우가 많아요. 물맛 기준과 시스템을 만들기 위해 제대로 된 관능평가를 도입해 통계적으로 분석하고 확인하는 단계까지 업그레이드했어요."

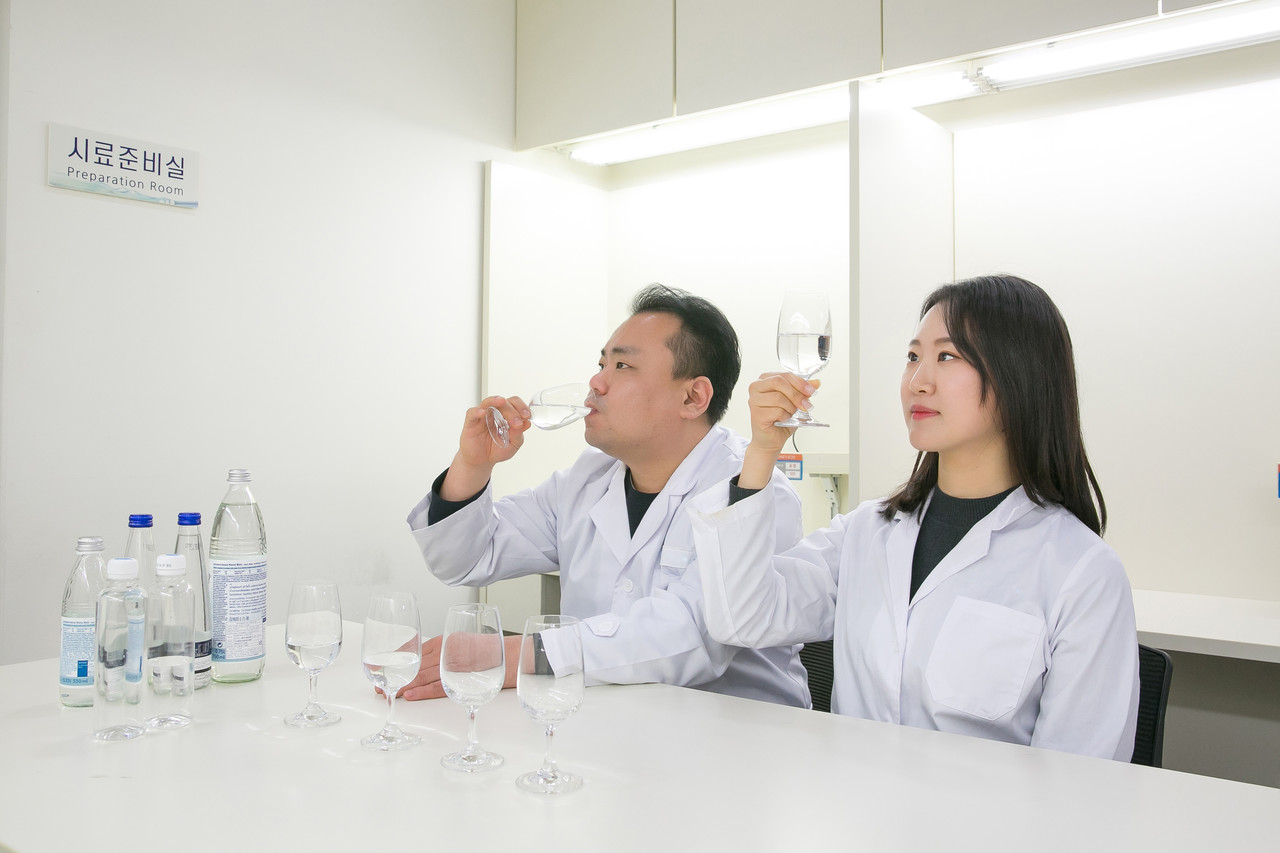

민원이 들어와도 연구원끼리 입맛과 기준이 달라 물맛을 다르게 보는 문제가 발생했다. 10여 년 전부터 전 연구원을 대상으로 물맛을 잘 보는 사람을 선별해 훈련했다. 물맛 평가 기준과 규격 만들기도 그즈음 시작했는데 워터소믈리에자격제도가 있다는 소식을 듣게 됐다.

"우리도 코웨이만의 과정도 만들고 워터소믈리에 자격시험도 치르게 된 것이죠."

워터소믈리에 자격을 취득한 연구원은 개발이나 기타 업무에서 성과를 냈다. 이전에는 연구원 몇이 고객 민원을 해결하기 위해 '맨 땅에 헤딩' 하는 일이 반복됐지만 수만 가지 케이스를 분석하고 테스트를 해보면서 평가 기준과 시스템을 만들어갔다. 표준을 만들어야 문제점을 확인할 수 있고 해결책도 제시할 수 있어서다.

우리나라를 비롯해 유럽이나 동남아에서 생각하는 좋은 물의 기준이 다른 것처럼 연구원들의 물맛 평가 결과도 제각각이었다. 기준을 세우는 것은 한 번에 되지 않는다. 경험을 많이 해야 훈련이 되고 훈련을 계속해야 평가 역량을 발휘할 수 있다.

물맛은 내 몸 상태에 따라서도 다르게 느껴졌다. 공정한 평가를 위해 커피, 술, 담배는 물론 음료를 마시는 것도 삼갔다.

"처음 물맛을 평가할 때 각자 매긴 점수가 너무 달랐어요. 같은 문항에서 평가자간 차이가 컸어요. 이 문제를 해결하기 위해 2012년부터 워터소믈리에자격과정을 진행하고 2014년 관능평가시스템을 도입한 거예요. 통계를 내고 전문 패널을 섭외해 물맛 훈련을 계속했어요. 훈련량이 늘다 보니 점수 차가 좁혀지면서 평가의 신뢰도를 높일 수 있었어요."

2009년부터 본격적으로 물맛 기준을 만드는 데 착수했다. 《계속》