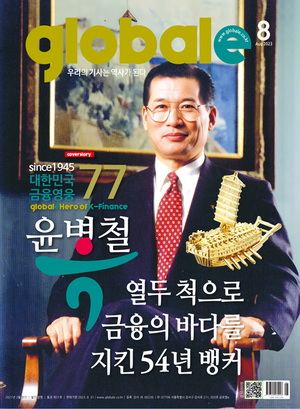

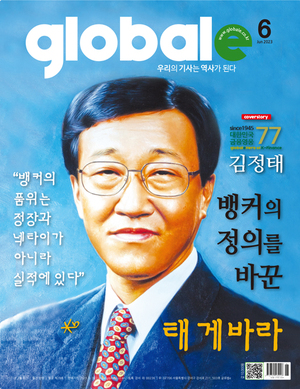

일제강점기 민족은행은 말살됐고 해방 후 우리 금융은 껍데기만 남았다. 그마저도 전쟁으로 파산 상태가 되고 말았다. 그 후 77년. 대한민국 금융은 상전벽해(桑田碧海)의 기적을 이루었다. 은행들은 연간 수조 원대 순익을 거두고, 여의도 증권가는 '아시아의 월스트리트' 반열에 올랐으며, 리딩 보험사 한 곳의 자산 규모가 대한민국 한 해 예산을 뛰어넘은 지 오래다. 뽕밭이 거저 바다가 된 건 아니다. 원조경제시대 굴욕을 감내했고 개발시대엔 "한국 은행은 정부의 현금인출기"란 조롱까지 받아야 했으며 외환위기 땐 퇴출과 구조조정으로 생존마저 위협받았다. 그렇게 살아남은 대한민국 금융은 더 커지고 강해졌다. 그들이 있었기에 가능했다. 불모지를 개척하고, 혁신을 거듭하고, 위기를 기회로 만든 전설의 금융인들! 우리 금융은 아직 얕고 작은 바다다. '고객가치'와 '글로벌'과 '지속가능'의 더 크고 깊은 바다로 나아가려면 그들을 기억하고 배워야 한다. 〈글로벌e〉가 77년 대한민국 금융사(史)에 빛나는 77명의 금융영웅을 탐구하는 이유다.

두 우량 은행의 통합과 1등주의, 윤리강령은 통합국민은행을 한국의 간판기업으로 끌어올렸다. 김정태는 여전히 배가 고팠다. 목표는 '세계 50위, 아시아 최고 은행'이었다.

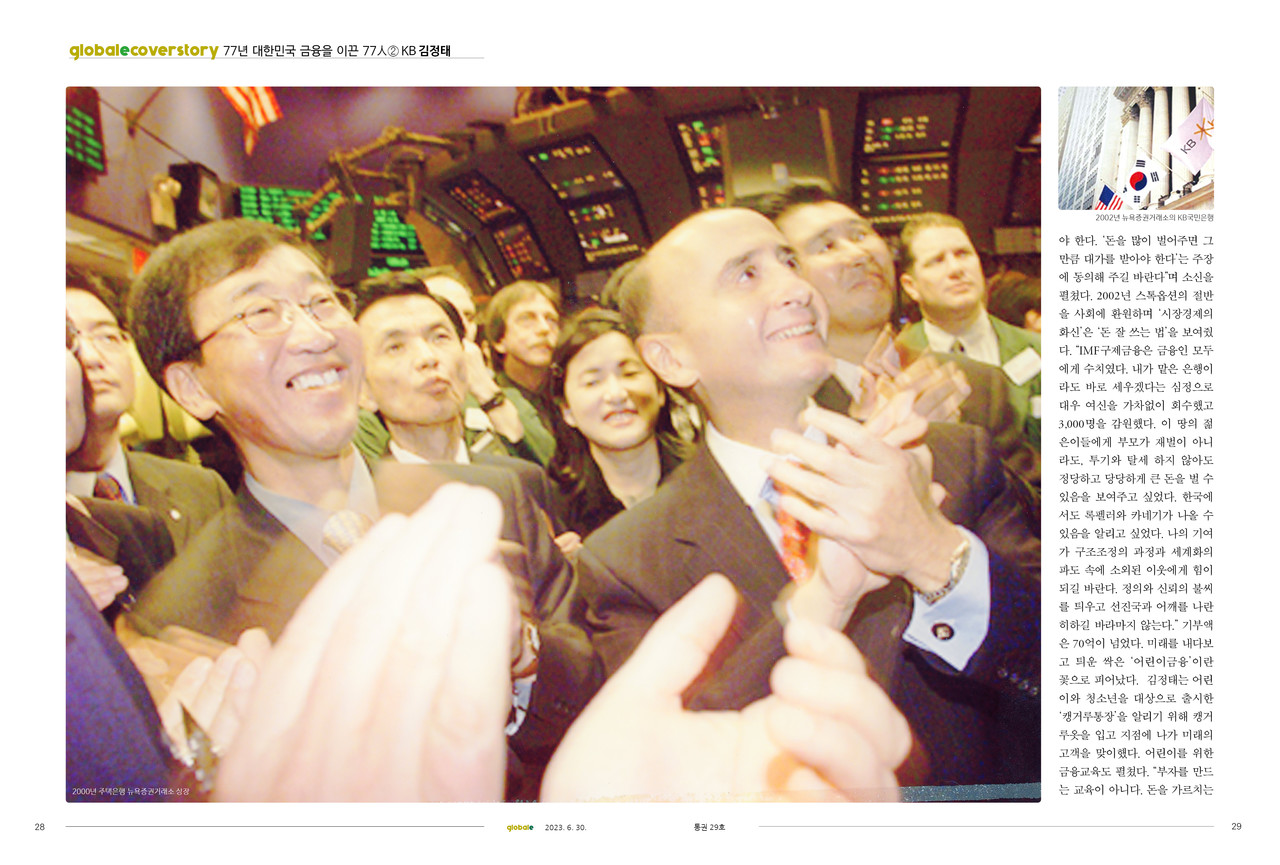

<포브스>는 2002년 1월호에 김정태를 '아시아 금융계의 가장 밝은 희망'으로 소개하며 "24년 증권맨이 한국의 경제와 금융시스템을 바꿀 것"이라고 확신했다. 김정태는 여성과 외국인 투자자 이사 영입 등 기업지배구조 개선에도 나섰다. 세계 60위권 은행이 탄생했으니 변화에 기민하게 대응해야 했다.

"균등주의가 문제다. 성과가 다른데 성과급을 똑같이 받는다면 땀 흘리는 사람이 손해다. 성과제도가 확실해야 한다." 시스템은 돈으로 바꿀 수 있지만 사람이 변하는 데는 시간이 필요했다. "쓸 만한 인물이 없으면 해외에서라도 인력을 데려와 일한 만큼 대가를 지불하겠다."

교육투자도 아끼지 않았다. "10~15년 근무하면 안식년을 주고 MBA나 자격증을 따는 것도 도와주겠다."

주택은행에서 스톡옵셥으로 큰 돈을 번 것에 비난의 말이 쏟아질 땐 침묵했던 김정태는 재정경제부 직원 800명 앞에서 "배 아파하는 사람이 많지만 나는 스톡옵션을 받을 충분한 자격이 있다. 나 같은 스타가 나와야 한다. '돈을 많이 벌어주면 그만큼 대가를 받아야 한다'는 주장에 동의해 주길 바란다"며 소신을 펼쳤다.

2002년 스톡옵션의 절반을 사회에 환원하며 '시장경제의 화신'은 '돈 잘 쓰는 법'을 보여줬다. "IMF구제금융은 금융인 모두에게 수치였다. 내가 맡은 은행이라도 바로 세우겠다는 심정으로 대우 여신을 가차없이 회수했고 3,000명을 감원했다. 이 땅의 젊은이들에게 부모가 재벌이 아니라도, 투기와 탈세 하지 않아도 정당하고 당당하게 큰 돈을 벌 수 있음을 보여주고 싶었다. 한국에서도 록펠러와 카네기가 나올 수 있음을 알리고 싶었다. 나의 기여가 구조조정의 과정과 세계화의 파도 속에 소외된 이웃에게 힘이 되길 바란다. 정의와 신뢰의 불씨를 틔우고 선진국과 어깨를 나란히하길 바라마지 않는다."

기부액은 70억이 넘었다. <계속>