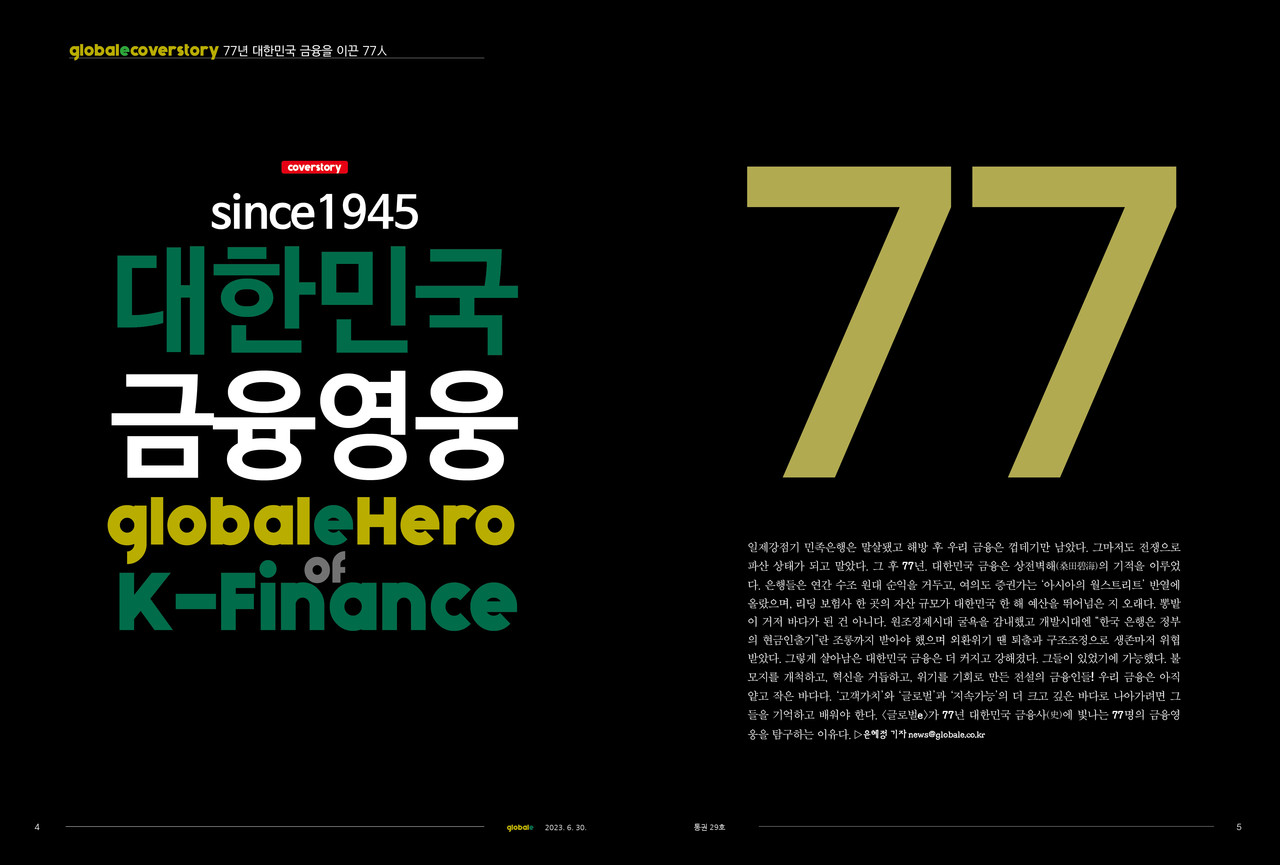

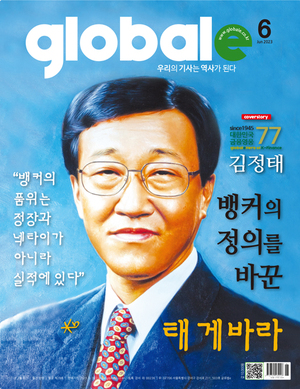

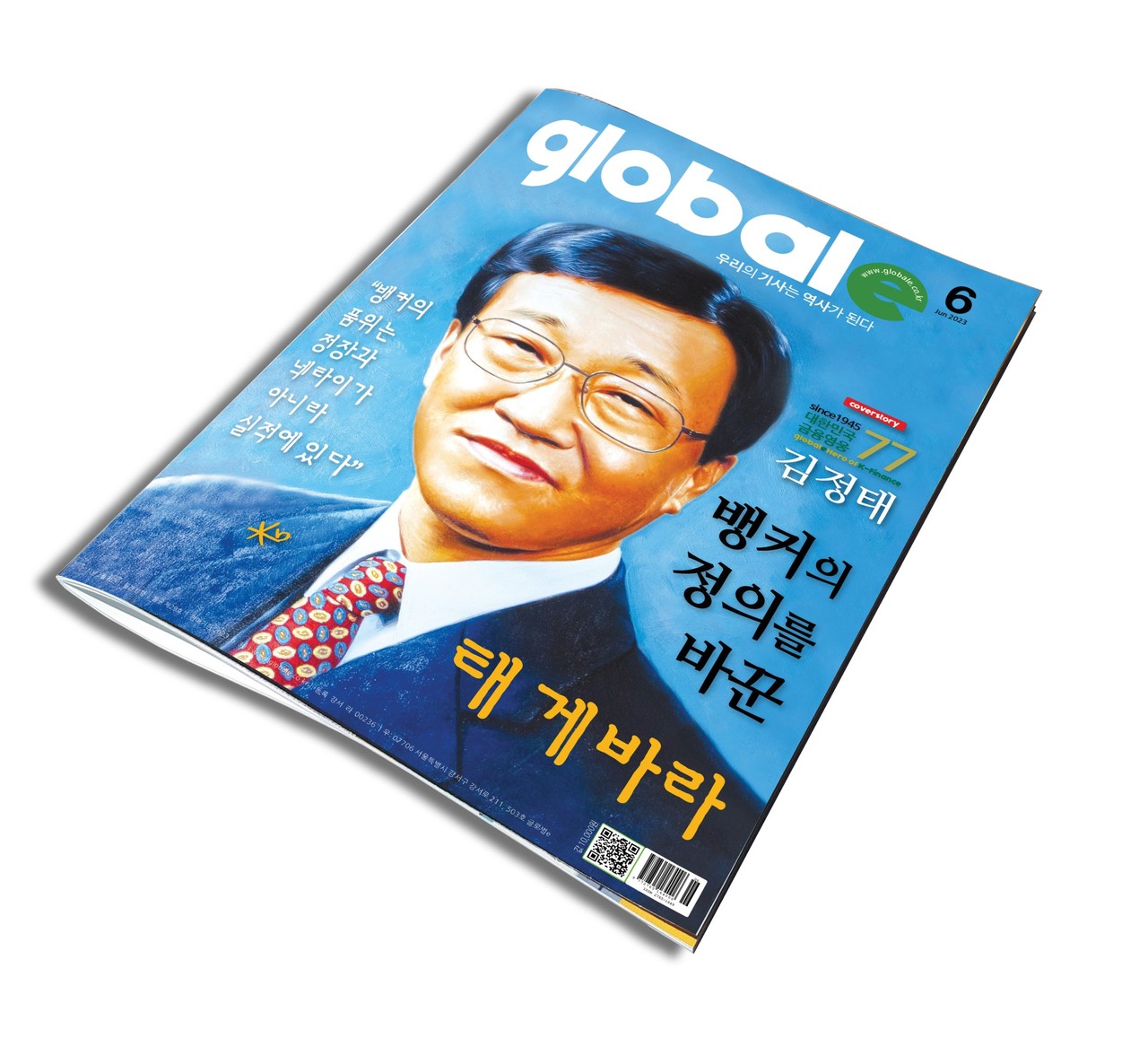

일제강점기 민족은행은 말살됐고 해방 후 우리 금융은 껍데기만 남았다. 그마저도 전쟁으로 파산 상태가 되고 말았다. 그 후 77년. 대한민국 금융은 상전벽해(桑田碧海)의 기적을 이루었다. 은행들은 연간 수조 원대 순익을 거두고, 여의도 증권가는 '아시아의 월스트리트' 반열에 올랐으며, 리딩 보험사 한 곳의 자산 규모가 대한민국 한 해 예산을 뛰어넘은 지 오래다. 뽕밭이 거저 바다가 된 건 아니다. 원조경제시대 굴욕을 감내했고 개발시대엔 "한국 은행은 정부의 현금인출기"란 조롱까지 받아야 했으며 외환위기 땐 퇴출과 구조조정으로 생존마저 위협받았다. 그렇게 살아남은 대한민국 금융은 더 커지고 강해졌다. 그들이 있었기에 가능했다. 불모지를 개척하고, 혁신을 거듭하고, 위기를 기회로 만든 전설의 금융인들! 우리 금융은 아직 얕고 작은 바다다. '고객가치'와 '글로벌'과 '지속가능'의 더 크고 깊은 바다로 나아가려면 그들을 기억하고 배워야 한다. 〈글로벌e〉가 77년 대한민국 금융사(史)에 빛나는 77명의 금융영웅을 탐구하는 이유다.

1998년 6월 <비지니스위크>가 발표한 '아시아 스타 50인'에 김대중 대통령과 유종근 대통령 경제고문, 장하성 고려대 교수와 함께 김정태가 포함된 것은 의외였다. 국내 금융사들이 줄줄이 파산하는 상황에서 증권사, 그것도 국내 5위인 동원증권 사장이 아시아 스타로 꼽힐 만한 이유는 충분했다.

<비지니스위크>는 "김정태의 경영방식이 한국 기업 경영의 분기점이 됐다"고 평가했다. IMF사태 전 '무차입경영'을 선언한 선견지명을 높이 평가한 것이다. 증권사는 자기자본으로 이자를 벌고, 주식매매 중개로 수수료 만 받아도 흑자가 난다.

빚이 문제였다. 김정태가 '무차입경영'을 추진한 것은 부사장이던 1996년 중반. 경기가 조만간 회복된다며 앞다퉈 사업을 확장하던 때라 "증권사가 차입 없이 어떻게 영업을 하느냐"며 반대가 심했지만 상품주식을 팔고 불필요한 채권을 줄인 결과 1997년 4월 '차입금제로'를 달성했다.

이후 주가와 채권값은 폭락했고 경쟁사들이 장기침체로 수백억대 적자를 내는 동안 동원증권은 흑자 행진을 이어갔다. 외환위기 직전인 1997년에도 186억 원을 벌어들이며 주주들에게 배당까지 했다. 1980년 후반 영국 증권가의 빅뱅을 목도한 김정태는 동원증권의 재무구조를 개선하는 데 집중했다.

생존을 위한 김정태의 무차입경영은 동원증권이 초고속으로 성장하는 기반이 됐다. 은행과 대기업이 무참히 무너지는 IMF시대, 안정성이 절대 평가기준이 되면서 대우・삼성・현대・LG 4대 그룹 증권사로 자금이 몰렸다. 동원증권은 유일하게 골리앗과 맞서는 다윗이었다. 무차입으로 안전하다고 소문이 나자 3조 원이 넘는 자금이 들어왔다. 16년간 경영에 참여한 김정태가 없었다면 불가능한 일이었다.

1980년 서른셋에 대신증권에서 상무로 승진하며 '오너를 제외한 최연소 증권사 임원' 기록을 세운 김정태는 2년 후 동원증권의 전신인 한신증권 상무로 영입됐다.

김정태는 매일매일의 시세를 보는 대신 멀리 보고 큰 흐름을 읽었다. 동원창업투자 사장으로 잠깐 나갔다 부사장으로 복귀한 1995년 7월 종합주가지수 800포인트대에서 3,500억 원이 넘는 상품주식을 매도하라고 지시했다. 채권에 투자하는 게 낫겠다고 판단한 것이다.

한 달 만에 종합지수가 1,000포인트를 돌파하자 수백억 원대 이익을 날렸다는 비난이 쏟아졌지만 시간은 김정태의 판단이 옳았음을 입증했다. 이듬해 800선마저 무너진 후 침체를 거듭했다. 이후 VAR(Value at Risk·위험에 따른 자산 가치 변동) 기법을 활용해 회사가 얼마나 위험에 노출돼 있는지 컴퓨터그래픽으로 한 눈에 들여다보는 프로그램을 개발했다.

주식, 채권, 선물, 옵션 등 보유상품에 위험 노출 정도가 크면 담당부서에 즉각 경보를 울렸다. 상품주식은 지분용을 제외하고는 팔아치워 잔고가 없도록 하고 증권사 최초로 경영실적을 분기마다 공개하자 고객들은 자신의 증권이 어디에 투자되는지 알 수 있게 됐다. <계속>