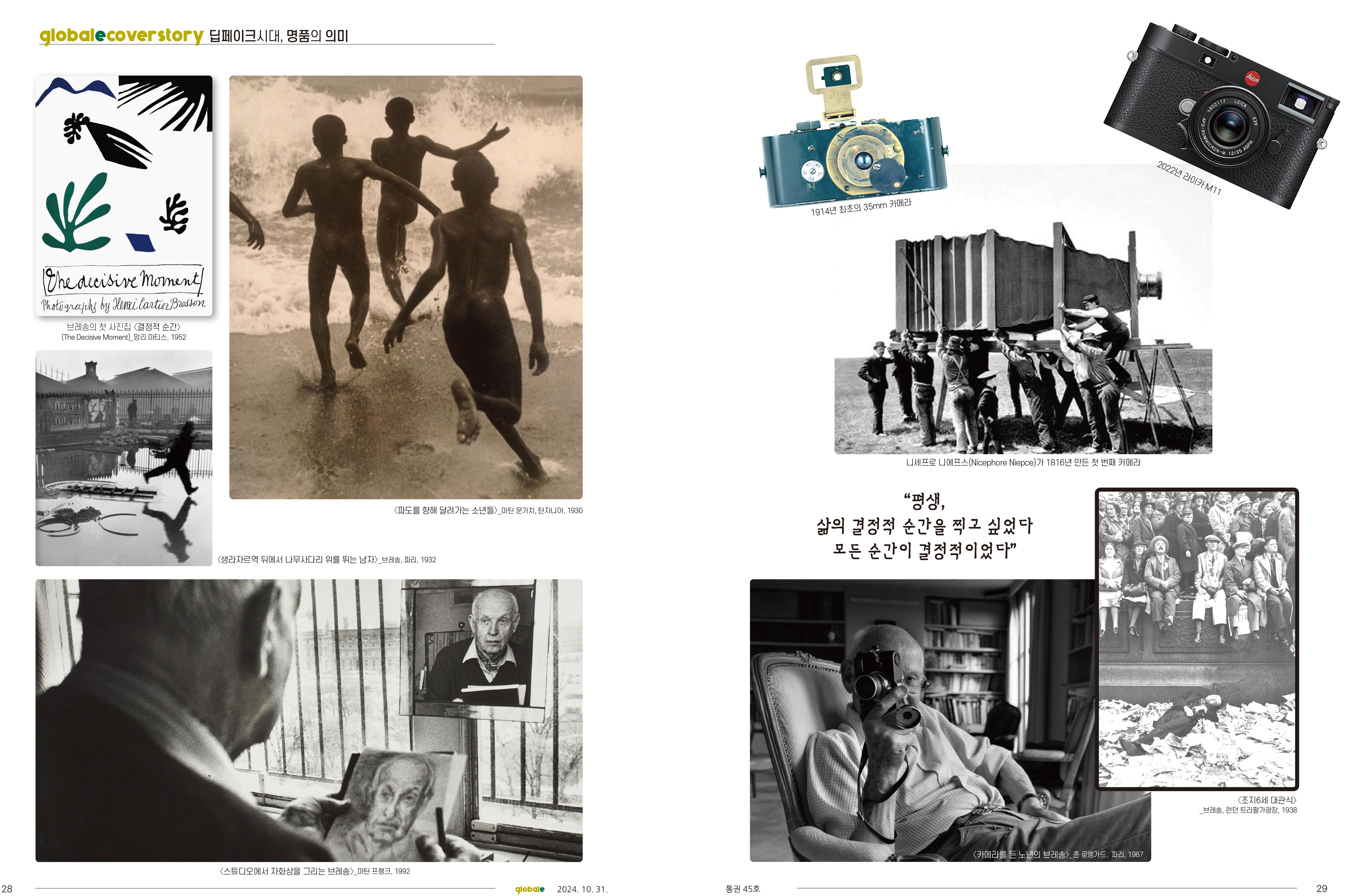

군인과 총이, 사진가와 카메라가 한 몸인 전쟁과 일상

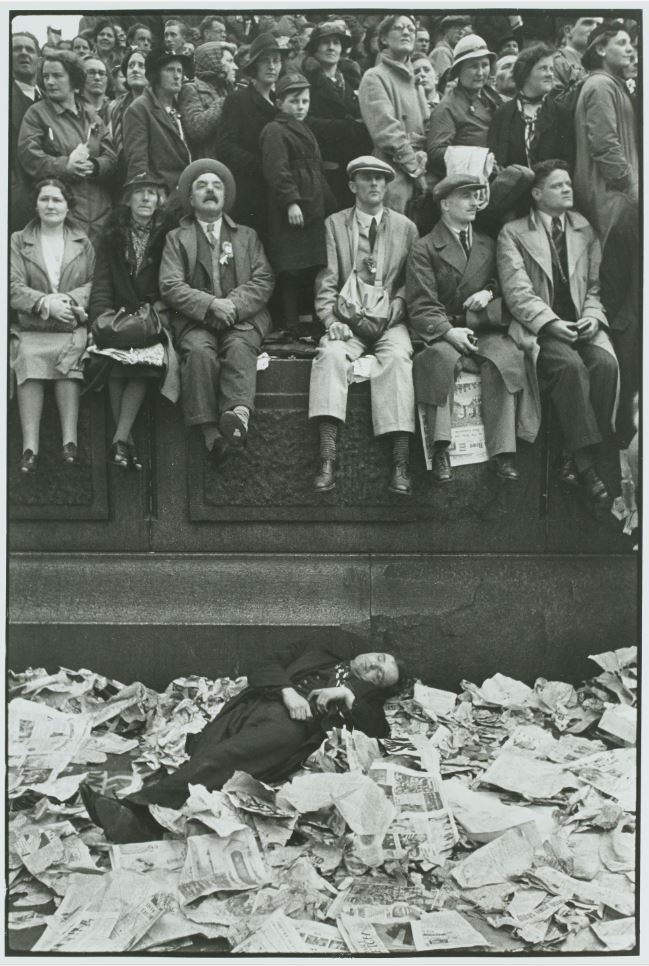

브레송은 카메라 기술보다 작가의 실력를 중요시했다. 빛, 구도, 감정을 일치시켰다. 전쟁에서 인질로 잡히기도 여러 번, 탈출한 뒤에도 평생 카메라를 놓지 않았다. 영국왕의 대관식에서 모두가 화려한 행렬에 집중할 때 이를 바라보는 서민들을 포착했다. '캔디드'의 진정한 목적을 살려냈다. 사진을 돈벌이로만 대하지 않은 태도를 알아본 사람들 덕에 지금까지 작품이 남겨졌다. 작가가 사진을 찍어도 이를 읽어줄 사람이 필요하다.

뷰파인더는 군인에게 총과 같다. 날카로운 시선으로 잡은 장면은 역사를 뒤바꾸며 사람을 살리기도 죽이기도 한다. 피사체-카메라-작가-관람자로 이어지는 시선의 이동이 기록을 만든다. 예술은 혼자 하는 작업 같지만 공개되는 순간 이를 지속할지 말지는 사회의 의견과 행동이 결정한다. 경제활동이 공동체에서 혼자 할 수 없듯. 'N번방'처럼 '만든놈ㆍ판놈ㆍ본놈'에게 책임을 물어야 한다. 딥페이크범죄에 직ㆍ간접적으로 동조한 모두에게 방관죄가 있다.

카메라는 기록의 수단일 뿐 본질은 내면의 눈

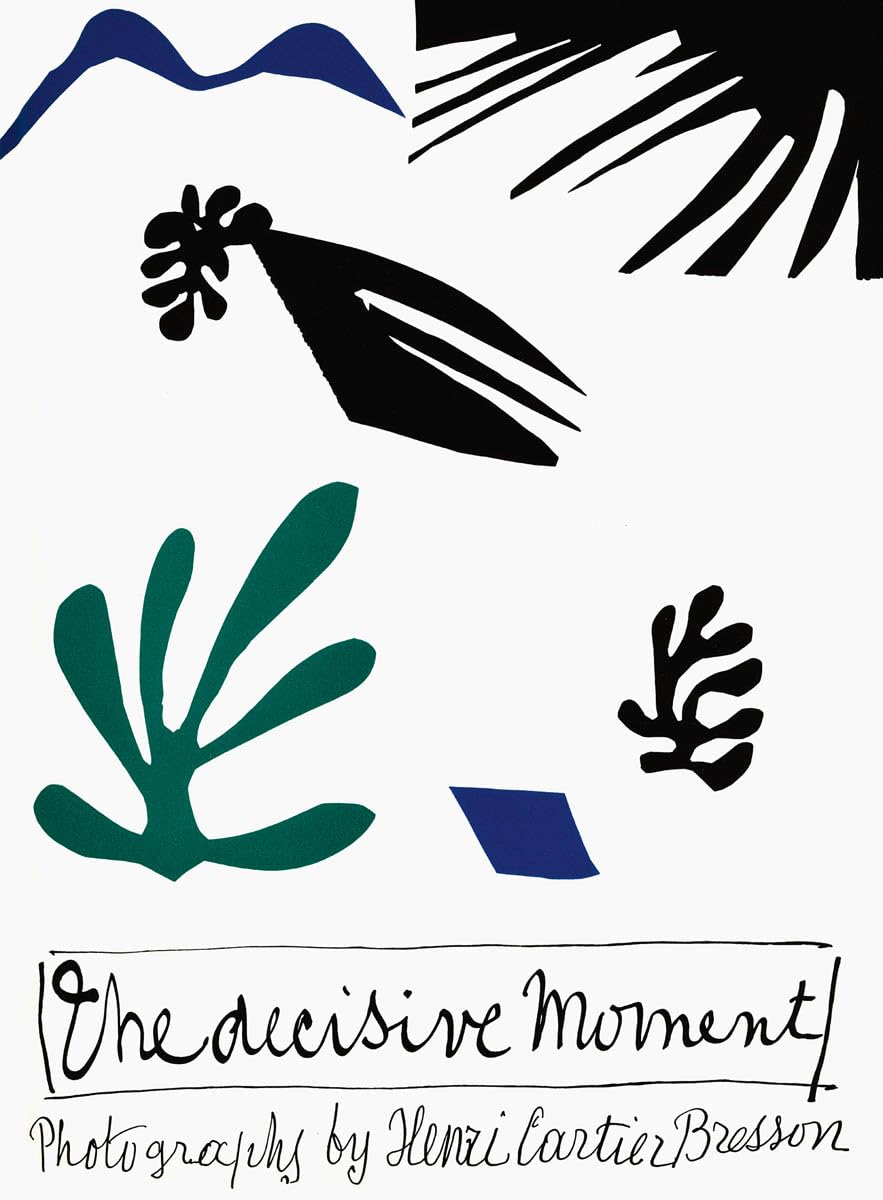

브레송은 "결정적 순간"이란 명언을 남겼다. 1952년 출간된 첫 사진집 《찰나의 순간》(Images à la Sauvette)의 영문판 제목도 '결정적 순간(The Decisive Moment)'으로 번역됐다. 유명한 작가가 아니었던 브레송은 화가 앙리 마티스(Henri Émile Benoît Matisse, 1869-1954)의 작업실을 찾아가 한쪽에서 기다렸다. 마티스는 겸손한 브레송의 태도에 흔쾌히 사진집 표지를 그려주었다.

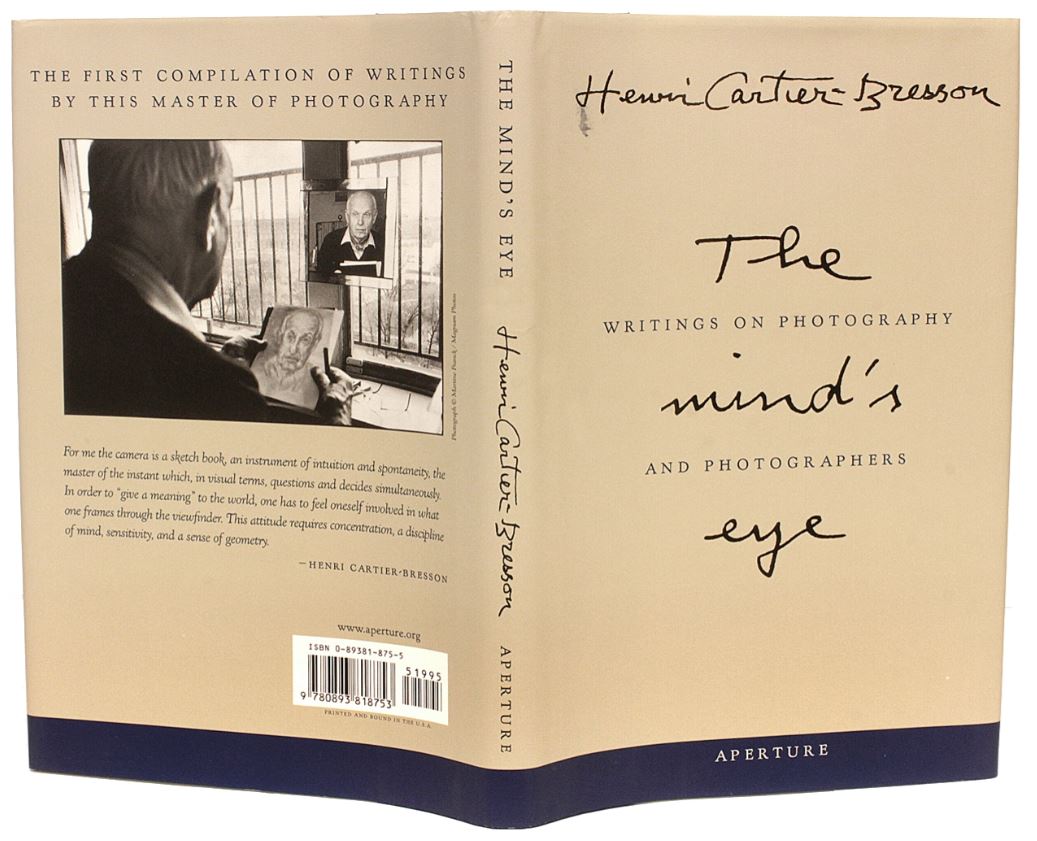

어렸을 때 회화를 배운 브레송은 사진을 인화하기 힘들 땐 드로잉으로 장면을 기록했다. 카메라를 눈의 연장선으로 생각했다. 전쟁이든 일상이든 삶의 모든 순간을 결정적으로 임했다. 가톨릭집안에서 태어났지만 불교에도 입문한 브레송은 사진철학과 동료 사진가들의 모습을 담은 〈마음의 눈(The Mind’s Eye)〉에서 불교를 이렇게 정의했다. "종교나 철학이 아니다. 정신을 다스려 얻은 평정심을 자비롭게 전파하는 수단이다."

브레송은 인간에 대한 이해와 인내심으로 명작을 남겼다. 사람들은 보이는 것과 보이지 않는 것이 연결돼 있음을 자주 잊는다. 향기는 내면에서 나온다. 속도와 외형에 속기 쉬운 세상이다. 인터넷쓰레기장에 파묻힐 인스턴트 이미지를 소비할 것인가, 세대를 이어줄 작품을 남길 것인가.

품위 유지는 인간과 동물을 구분하는 기준이다. 악에 기울지 않을 자제력이 필요하다. 빨라진 기술을 활용해 범죄와 착취로 돈을 버는 것이 아니라 자신과 사회에 도움이 되는 방향을 제시해야 한다. 자극적인 이미지와 짧은 영상으로 도파민중독이 되는 것에서 벗어나야 한다. 의미와 가치를 고민하고 통찰력을 길러야 한다. 《계속》