볼 수 없어야

비로소 보이는 것들

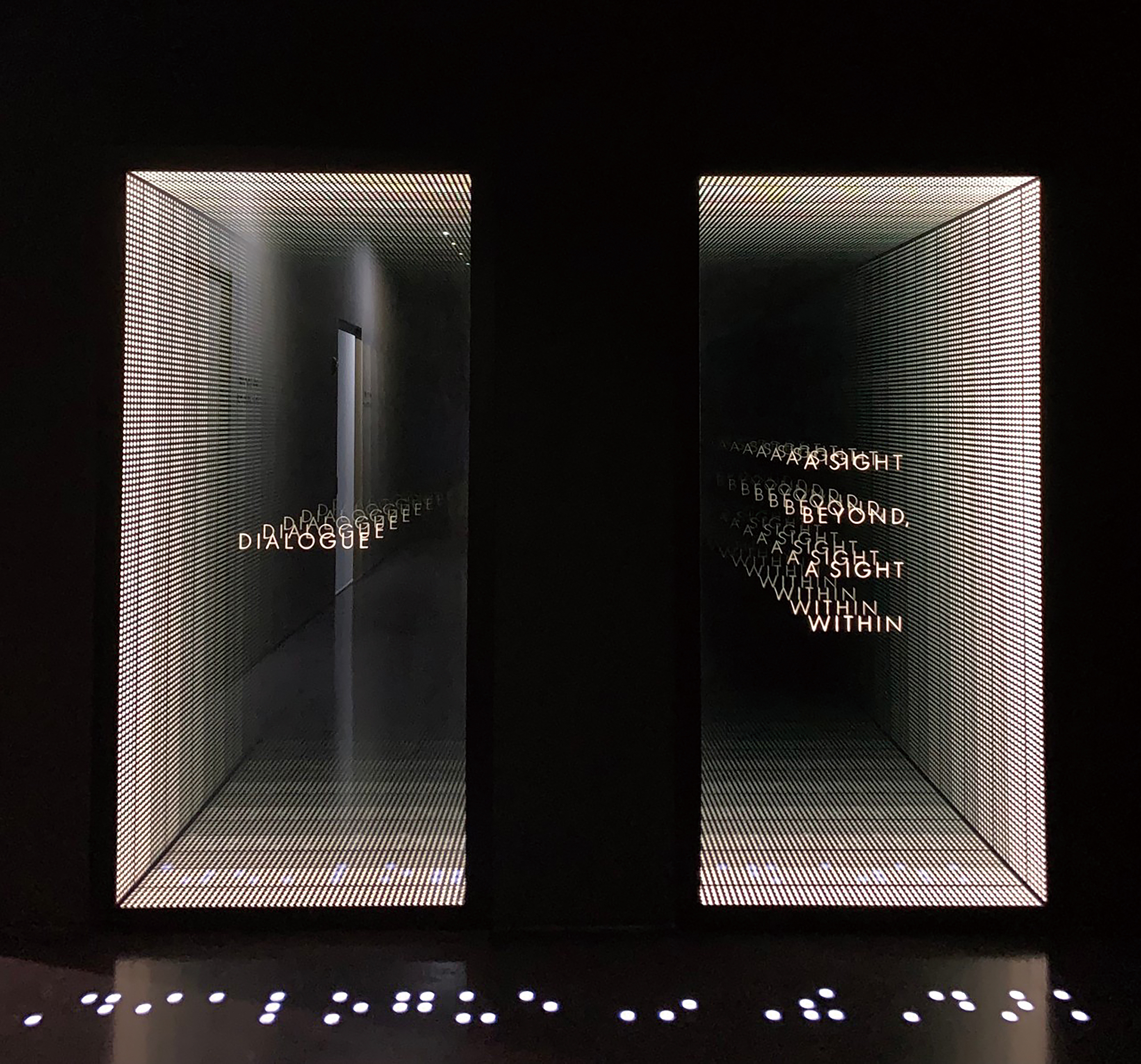

아름다운 어둠이 있다. 그 어둠은 빛이 오기 전 태초의 숨결 같다. 아무것도 없으니 복잡할 것도 없다. 깃털처럼 움직이는 바람만 느낄 수 있다. 어둠 속 시간은 누구였을까. 전기의 발견으로 밤낮의 경계는 없어졌고 에너지 소비는 뚜렷해졌다. 촛불, 알코올램프, 석유등, 가스등은 질량이 줄어드는 걸 확인할 수 있다. 등잔 밑 담소나 한석봉과 어머니의 어둠 속 글쓰기 떡 썰기 대결은 설화처럼 느껴진다.

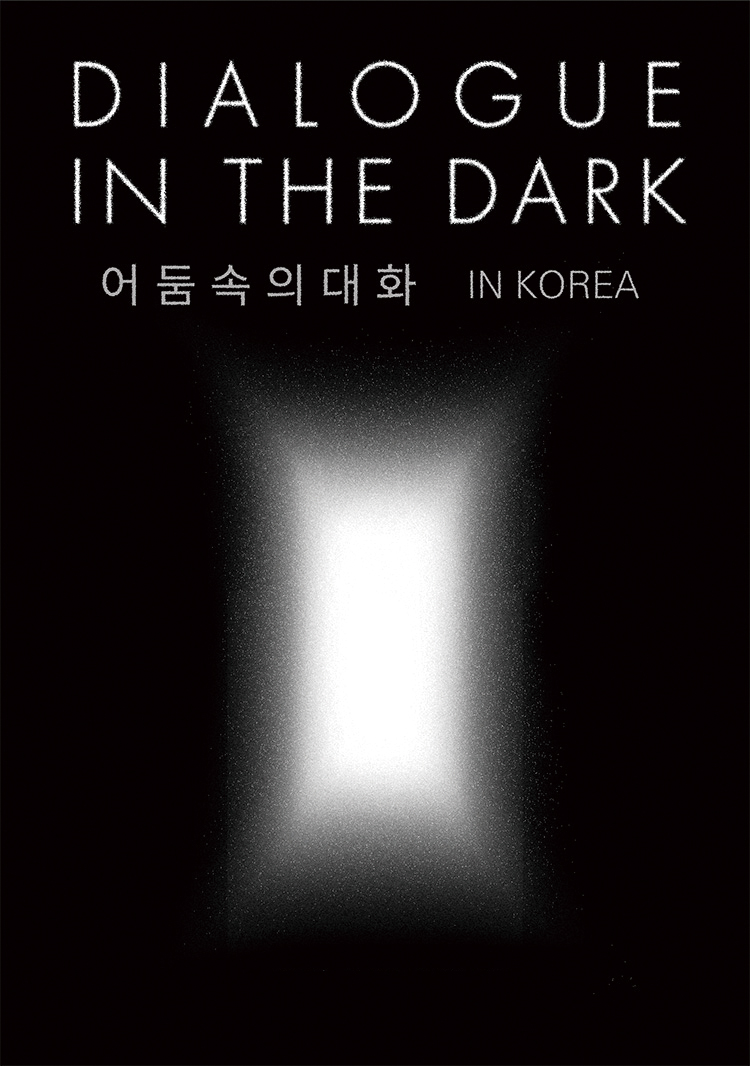

〈어둠속의대화〉는 퍼포먼스전시다. 1988년 함부르크에서 시작해 32국 160지역으로 퍼졌고 관람객이 1,200만을 돌파했다. 현재 25국에서 상설 전시되고 있다. 2014년 소치패럴림픽에서 삼성전자가 후원했다. 어디선가 이름은 들어봤다. 이 전시는 모르고 가는 게 낫다. 다녀온 사람들이 좋다고 하면서도 말은 아낀 이유를 알겠다. 오랜만에 인류애를 발견한 전시다.

다 같이 평등하게

내려놓는 전시

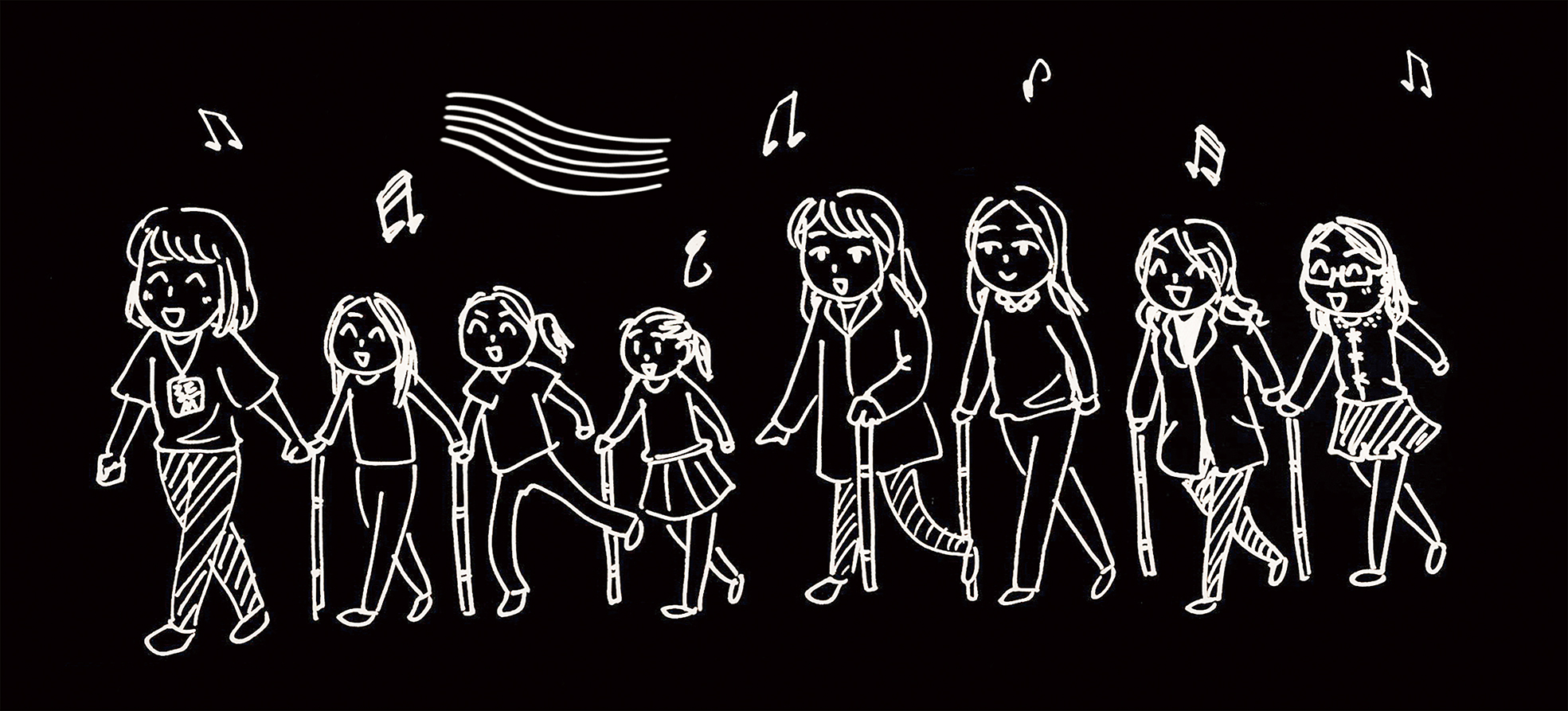

예약은 필수, 주말표는 서둘러야 한다. 100분의 시간과 3만3,000원의 푯값이 아깝지 않았다. "무의식적 편견과 의식적 선입견을 넘어······" 음성안내에 따라 '무(無)'의 공간에서 지팡이에 의지해 걸음을 내딛는다. 어둠에서 소리, 촉감, 향기, 맛으로 공간의 분위기를 감지한다. 좋게 보면 상상의 자유를 누릴 수 있다.

1998년 노벨문학상을 받은 포르투갈 작가 주제 사라마구(José de Sousa Saramago, 1922~2010)의 〈눈먼 자들의 도시〉엔 모두가 시력을 잃어버린 세상에서 사람들이 어떻게 패를 가르고 권력을 차지하는지 보여준다. 후편은《눈뜬 자들의 도시》다.

두 눈을 가지고 태어난 건 누구에게 빚을 지고 빛을 얻는 것일까? "관람을 마칠 때까지 안전하다"는 메시지에도 한 줄기 빛도 없는 막막함과 마주하면 당황한다. 공포가 몰려오지만 조심조심 걷다 보면 어느새 처음 만난 사람들과 웃는 여유까지 생긴다. 손을 잡거나 옷깃에 의지해 움직이기도 한다.

눈을 감고 다른 감각에 집중하면 굳어 있던 신경이 살아나고 시간을 놓게 된다. 몸에서 가장 많은 정보를 얻는 기관은 어딜까. 몸이 1,000냥이면 눈이 900냥이다. 앞을 못 보는 장애인은 다르게 불렸다. '장님'은 지팡이(杖)에 '님'이 붙은 것이다. 고려시대엔 장님이 보이지 않는 것을 아는 존재로 믿었다. 눈먼 점쟁이를 '판수'라 부르고 '소경'이란 직책이 주어졌다. '봉사'는 조선시대 관상감, 전옥서, 사역원 등에 딸린 종8품 벼슬이었다.

눈 뜬 사람의 인지력은

눈 감은 사람보다 뛰어날까?

이 직무에 장님들이 많이 일하면서 '봉사'가 장님을 뜻하게 됐다. 1419년 세종 1년, 개성 영빈관 앞에서 시각장애인 114명이 어가를 막아서고 궁핍함을 호소했다. 왕은 쌀을 내려주었다.

조선 후기 철학자 최한기(1803-1877)는《인정》에서 이렇게 말했다. "봉사는 남을 가르칠 수 있다. 신기(神氣)로 보는 것이 있어 빛깔을 밝게 듣는다. 남의 언어를 잘 들어 생각함이 넓고 사물의 형체를 상상한다."

보이는 게 쉬운 세상에서 보지 못하는 제약은 세태의 흐름을 돌아볼 지혜가 생기게 한다. 당연한 것에서 당연하지 않는 것을 일깨워준다. 가만히 놔두면 빛을 잃어가는 세상에 부패를 막는 소금의 역할을 기대했을지도 모른다. 《계속》