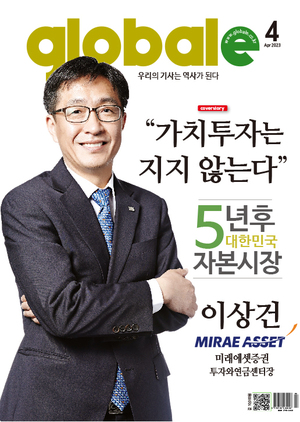

5년 후 65세 이상 인구가 1,000만이 넘는다. 그들은 연금투자와 자산 배분을 어떻게 해야 할까. 핵심은 캐시플로다.

"우리는 주로 자산(임대사업・리츠・채권)에 의지해 왔는데 주식으로 바꿀 때가 왔다. 미국 주식은 배당주가 많다. 배당 귀족주(25년간 배당 올려 지급)도 있고 심지어 70년간 배당금을 올려주기도 한다. 우리도 포트폴리오를 다시 짜야 한다."

고독은 사회적 질병이다. 프랑스와 영국이 고독부장관을 만들어 그들의 마음을 다스린다지만 그것만으론 안 된다. 나이가 들면 생활비가 제일 중요하다.

"노년을 편안히 보내려면 죽을 때까지 돈이 떨어지게 해선 안 된다. 노후에 월 300만 원을 쓰고 싶으면 9억 원(연생활비 x 25)을 모아 연 4%의 수익만 내면 원금을 보존하며 생활할 수 있다."

미국 채권·주식, 평범하지만 확실한 투자

약세장에는 어떤 얘기도 귀에 들어오지 않는다. 이럴 때 데이터를 들여다봐야 한다.

"역사적으로 약세장도 많았고 대공황 같은 상황도 있었지만 대부분 2~3년 후 회복했다. 주식 20~30%가 빠지면 타격이 크겠지만 성급하면 안 된다. 수익은 약세장에 대응하는 것에서 결정된다. 힘들어도 미국 채권과 주식에 50%씩 투자해 보라. 매월 같은 비율로 빼 써도 자산은 30년 동안 바닥나지 않는다. 평범하지만 확실하다."

부동산도 캐시플로가 문제다. 신도시와 규제의 역사로 점철되는 우리 부동산정책은 결과적으로 서울을 동경하게 만들었다. 강남 말고는 모든 곳에서 폭락이 예상된다. 강남을 떠나 분당과 일산으로 간 사람들은 "죽어도 강남에 붙어있어야 한다"며 땅을 치고 후회했다. 투자 고수 중 "아파트는 거품"이라며 집을 안 사는 사람들도 맥쿼리그룹 같은 주식은 산다.

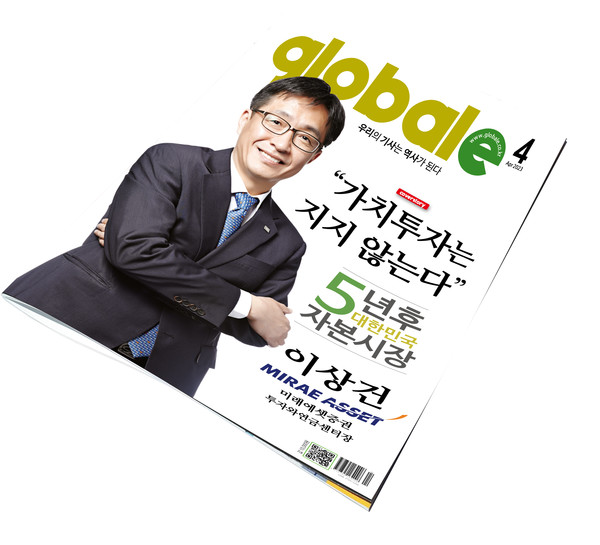

이상건은 주식으로 부동산을 헤지한 것에 주목했다. "그 정도면 아파트를 안 사도 된다. 미래를 보는 태도는 비관적이어야 의사결정이 수월해진다. 일류 투자가들은 거의 그렇다." 고령화로 지역간 세대간 양극화가 심해지면 사회비용을 어떻게 최소화하느냐가 중요해진다.

"2000년대에는 서울이든 어디든 집 하나 있으면 중산층이었다. 지금은 지역에 따라 부의 크기가 다르다. 총량은 늘었지만 격차는 심해졌다. 일본의 3대 도시(도쿄·나고야·오사카) 부동산도 도쿄 빼고는 버블기 가격을 회복하지 못했다."

노인끼리도 실버타운과 요양원을 구분하는 시대다. 지방 요양병원엔 의사가 턱없이 부족하다. "요양병원이 노인 주거로 자리잡으면 죽음의 질을 결정하는 사회적 인프라가 될 텐데 우리는 대비책이 없다. 게다가 50% 넘는 인구가 수도권에 있어 어떤 정책을 펼치든 지금 상황이 지속될 것이다. 일자리, 인프라, 산업클러스터가 수도권에 집중돼 있어서다. 지방대생들에게 물어보면 열에 아홉은 서울로 간다고 한다." 《계속》