사람들은 완전한 사랑에 대해 말한다. 자신을 비운 초월적인 사랑에 대해

그러나 완전한 사랑만이 우리를 구원하는 것은 아니다.

- 류시화 <나의 상처는 돌, 너의 상처는 꽃>

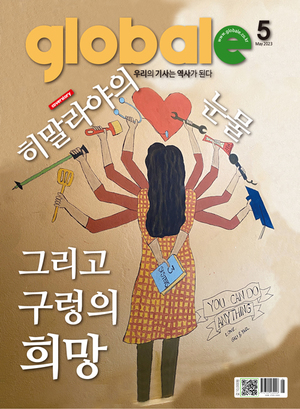

2006년 크로아티아 수도 자그레브에서 예술가 커플이 이별했다. 남자 드라젠 그루비시치가 올린카 비스티차와 농담처럼 말했다.

"추억의 물건들로 박물관 하나 차릴까?"

3년 후 농담은 현실이 됐다. 둘은 친구들에게서 헤어지기 전 추억이 깃든 물건들을 기증받았다. '이별박물관(Museum of Broken Relationships)'의 첫 컬렉션이었다. 반응은 폭발적이었다. 많은 사람이 이별의 아픔을 공유할 용기를 얻었다.

35개국 68개 도시를 순회하며 모은 이별의 조각은 3,500점이 넘는다. 2011년 유럽에서 가장 혁신적인 박물관에 주는 '케네스허드슨(Kenneth Hudson)상'까지 받았다. 2017년엔 관람객이 연 10만을 돌파했고 2024년엔 치앙마이에도 문을 열었다.

모르는 이의 이별이 내 이야기처럼 다가오는 곳. 사랑, 이별, 후회, 성장. 멀리서 보면 모두의 이별은 닮았다.

낡은 인형, 엑스레이필름, 찻잔···. 사연을 읽는 순간 누군가의 심장을 관통한 감정의 잔해를 만난다.

누군가의 사연은 모두의 사연이 될 수 있다. 감정을 해체하고 공유하게 한다. 올린카도 "기증하는 행위가 치유가 될 수 있다"고 했다.

올린카와 드라젠은 사랑이 끝난 자리에 박물관을 세웠고 여전히 함께 일하고 있다. 그들의 이야기는 또 다른 사람들의 이야기로 확장됐고 수천의 이별과 감정을 공유하게 됐다. 사랑의 잔해는 예술과 비즈니스를 낳았다. 사랑은 박제됐고 박제는 또 다른 박제를 낳았다.

2층에 마련된 '고백노트(Confession-note)'에 친구나 가족에게는 말하기 힘들었던 사연을 공유하고 물건을 기증할 수 있다. 박물관에서 만난 영국인 데이비드(35) 씨는 "와이프랑 걷다 신선해서 들어왔다"며 각자 '고백의 방'에 들어가 사연도 남겼다"고 말했다. 그들이 이별하지 않길 바란다. 이별은 박물관에만 있으면 좋겠다.